皆様こんにちは!

部下や後輩の成長に根性ややる気は関係ない!

僕たちは毎日のように「教える」という言葉を使っています。

「教える」とは、相手から”望ましい行動”を引き出す行為

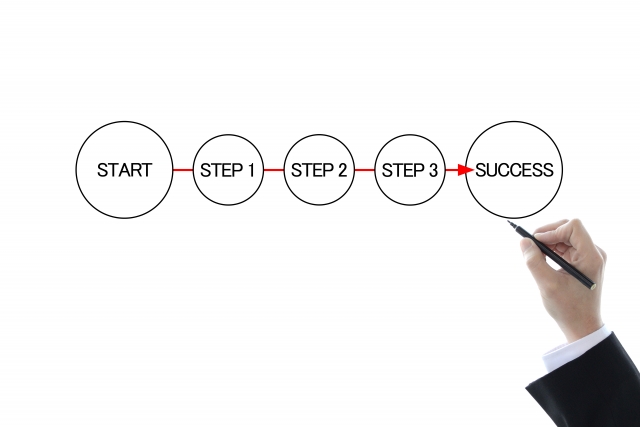

僕は「教える」という言葉を、このように定義しています。会議室の場所を教える→(引き出される行動)=会議室までたどり着く 簡単な例ではありますが、人は「教える」ことによって相手を望ましい行動へと導けることがうかがえると思います。【タイプ1】 【タイプ2】 「教える」というのは「相手から”望ましい行動”を引き出す行為」ですので、注目すべきなのは「行動」です。 「教える」にあたって大切なのは、部下の「行動」の観察・分析です。

教える内容を事前に整理しておく

・教える内容を「知識」と「技術」に分ける 「知識」 と「技術」 に分類することです。「知識」とは、聞かれたら答えられること。

”出来る社員”の「行動」を徹底分析する

「教える」という機会は、職場でも家庭でもさまざまな場所にあります。”部下や後輩が「望ましい行動(=成果に繋がる行動)」を行えるように導く” なぜなら、成果を出している人は成果の出る行動をしているからです。 もし、上司や先輩である皆さんがその業務に卓越しているのなら、皆さんがプレイヤー時代にしていた「行動」も合わせて分析してみて下さい。

部下の「出来ること」「知っていること」をチェックする

次にやるべきことは、部下や後輩がその業務について「どこまで知っているか?」「どこまでできているのか?」を確認します。「知識」のチェックは一問一答形式のテストが最適です。 【成果を上げている人の行動(身につけている知識・技術)】と【部下の行動(身につけている知識・技術)】の間にあるギャップが【部下に教えるべき行動(部下に不足している知識・技術)】ということになります。

プライベートの話で信頼関係の土台づくり

・まずは上司から、仕事以外の話をしよう ポイントは「最初から仕事の話をしてはいけない」ということ。 共通点が見つかれば、両者の距離はぐっと縮まるでしょうし、たとえ共通点が見つからなくても、お互いの親近感は間違いなく深まります。 「この人は信用できるかな?」「なんか近づき難い」と不安に思っている状態と、「漢字のいい人だな」「信頼できそうだ」といった安心感・親近感がある状態。今後の指導・育成がスムーズにいくのは、もちろん後者ですよね!

部下の働く理由を知る

かつての日本企業では、おそらくほとんどの社員が「出世して、たくさんお金を稼いで、マイホームやマイカーを買う事」などを目標に日々働いていたことでしょう(個人的な意見です。)

部下の悩みを「聞く」

皆さんは、日頃あまり会話や交流のない上司や先輩に悩みを相談したり、本音を打ち明けたりしますか?部下の話を聞くときには、徹底的に聞き役に徹することが大切です。

ここまで読んで頂いてありがとうございます。