こんにちは、みなさんは部下や教え子の成長を意図して伸ばせたらいいのになぁ~

なんて考えたことありませんか?

そんなの本人のやる気次第でしょ?

なんて声も聞こえてきそうですが、そのやる気を意図的に上げてしまう事ができるとしたら・・・

どうでしょうか?

その方法は「ピグマリオン効果!!」

聞いたことがある人もいるかもしれませんね。

他にも「教師期待効果」や発案者の名前から「ローゼンタール効果」などと呼ばれています。

いったいどんな効果なんでしょう・・・

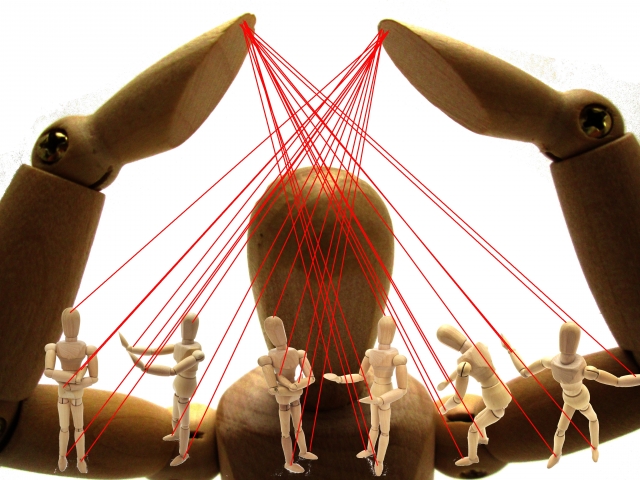

期待をされる程人は能力を発揮する

「ピグマリオン効果」

教育心理学の心理効行動の1つで、教師の期待によって学習者の成績が向上することです。

簡単ですね。

期待すれば部下や教え子は成績が上がっていくのです。

ちなみに反対の効果を及ぼすのが、「ゴーレム効果」と呼ばれ、期待をかけていない部下や教え子は実際に成績が下がっていくというものです。

みなさんは部下や教え子にどのような教育を行っていますか?

ほめて伸ばす「アメ」派と、支配的な「ムチ」派に分かれると思うのですが、うまい叱り方、褒め方は自分自身のパーソナリティによっても変わってくると思います。

色々な伸ばし方がある中で、「ムチ」派という方はハラスメントと紙一重だったり自分自身もストレスを感じてしまったりしませんか?

そんなこんなで悩んでいる方がいたら是非、部下や教え子の能力を信じてとにかく徹底的に褒めてみると良いでしょう。

無条件に信用されると人は良い績を残す

「ピグマリオン効果」の実験で”無条件に信用されると人は良い成績を残す”というデータが多数残されています。

期待することにより、相手もまた期待に応えようとするこの現象は、ギリシャ神話に登場するキプロスの王の名「ピグマリオン」から名付けられました。

「1964年春、教育現場での実験として、サンフランシスコの小学校で、ハーバード式突発性学習能力予測テストと名づけた普通の知能テストを行ない、学級担任には、今後数ヶ月の間に成績が伸びてくる学習者を割り出すための検査であると説明した。しかし、実際のところ検査には何の意味もなく、実験施行者は、検査の結果と関係なく無作為に選ばれた児童の名簿を学級担任に見せて、この名簿に記載されている児童が、今後数ヶ月の間に成績が伸びる子供達だと伝えた。その後、学級担任は、子供達の成績が向上するという期待を込めて、その子供達を見ていたが、確かに成績が向上していった。報告論文の主張では成績が向上した原因としては、学級担任が子供達に対して、期待のこもった眼差しを向けたこと。さらに、子供達も期待されていることを意識するため、成績が向上していったと主張されている。この詳細がまとめられた報告書は、Rosenthal, R. & Jacobson, L.:”Pygmalion in the classroom”,Holt, Rinehart & Winston 1968として刊行された」

ウィキペディア参照

この現象はもちろん大人にも当てはまります。

「EQ」の著者ダニエル・ゴールドマンによる「EQリーダーシップ」では、部下を共鳴させて動かす「ビジョン型」や「コーチ型」のリーダーシップが推奨されています。

逆に強制を強いるリーダーシップは、緊急時を除き、進められていません。

デール・カーネギーは著書「人を動かす」の中で「死ぬまで他人に恨まれたい方は、人を辛らつに批判してさえおればよろしい。その批評があたっていればいるほど、効果はてきめんだ。およそ人を扱う場合には、相手を論理の動物だと思ってはならない。相手は感情のどうぶつであり、しかも偏見に満ち、自尊心と虚栄心によって行動するということをよく心得ておかねばならない」という言葉を書いています。

この言葉は、論理的にどれだけ正しい指摘であったとしても相手の感情を害する言い方であれば、感謝されるどころか一生恨まれかねないということだと思います。

僕も部下を持った時に、こういうところが欠けていてなかなか結果が出せなかったと、今ならわかるんですけどね・・・(汗)

その頃は一杯いっぱいで、周りの人の感情を気にする余裕なんてありませんでした。

褒めるときのこつ?

デール・カーネギーは「人を動かす」の中の「人を変える9原則」では、「まず褒める」「遠回しに注意を与える」「自分のあやまちを話す」「命令をしない」「顔をつぶさない」「わずかなことでも褒める」「期待をかける」「激励する」「喜んで協力させる」ことが肝心だと言われています。

では褒める時にどんな事をしたらよいでしょう?

・「条件付け」

ほめるにしても、ある種の法則に則ったテクニックがあります。

例えば、ほめる際に部下を食事に連れて行ったとしても、それが毎回繰り返されると、それが当たり前になってしまう。この状態を「連続強化」といいます。

しかし、何回かに1回かはご褒美を与えない「間欠強化」にすると、いつも与えられる褒美が突然、たまにしか貰えなくなったことで、部下はもう一度ほめてもらいたいがために、尽くしたくなるという心理状態に陥るといいます。

これを「条件付け」といいます。

・「ウィンザー効果」

これは、本人に会って直接ほめるよりも、ひとづてに「〇〇さんがあなたのこと褒めていたよ」と間接的に伝えた方が効果が高まる心理現象の事です。

さらにずっと褒め続けるよりもいったんけなしてから、再度持ち上げた方が効果が高いと証明されているようです。

高等テクニックですね(汗)

いかがでしたか?

みなさんが普段部下や教え子の成長を加速させたいと考えているのであれば、この記事の内容を頭の片隅に置いて明日からの育成に励んでみてくださいね。

ではまた次回☆彡